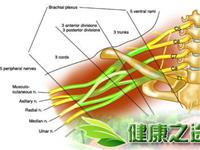

超聲波技術性的發展與在麻醉行業的運用使頸靜脈神經阻滯的方法和品質產生全局性改變,

高頻率超聲波正確引導神經阻滯的精確性和臨床醫學麻醉的通過率早已獲得毫無疑問,

超聲波在臂叢阻礙中的運用是更為取得成功的楷模。

那麼,

超聲引導下臂叢神經阻礙方式 有什么?四種徑路的方式 都會這了!

一、肌間溝徑路臂叢神經阻礙

挑選頻率在6MHz~13 MHz的高頻率線形超聲探頭。

將超聲探頭在環形軟骨水準橫放置頸部中央,

隨后向兩側挪動,

從內向型外先后能夠 見到支氣管、甲狀腺囊腫、頸總動脈、頸內靜脈、前斜角肌、臂叢中和斜角肌。

在超聲波圖象上頸總動脈和頸內靜脈容易分辨,

是找尋臂叢部位的關鍵標示。

在肌間溝的正中間水準,

臂叢的從上到下干橫截面顯示信息環形或類環形,

正中間回音低,

頸靜脈高回音。

一些病人在肌間溝地區無顯著的三干回音,

僅主要表現為一串相近蜂巢狀的回音組織。

選用短軸平面圖內技術性:病人頭偏重健側,

挪動攝像頭,

使臂叢的影象顯示信息在適度部位(圖象的正中間偏兩側)。

在超聲探頭的兩側位置皮膚處穿刺術,

經中斜角肌推動,

使針管坐落于臂叢的淺層,

回抽無血后注射局部麻醉藥10Ml~15ml,

可觀查到局部麻醉藥的外擴散。

將針退到皮下組織,

調整入針視角,

將針頭推動至臂叢的上正前方,

回抽無血后再注射局部麻醉藥10Ml~15ml。

二、頸部上徑路臂叢神經阻礙

挑選頻率在6MHz~13MHz的高頻率線形超聲探頭,

以頸部上頸部圓心為管理中心置放超聲探頭,

超聲探頭短軸與頸部平行面。

找尋鎖骨下動脈,

在主動脈外上邊由此可見臂叢神經,

這里神經正圓形或橢圓型、影象濃淡不一如蜂巢狀或篩底狀。

可在臂叢神經和鎖骨下動脈淺層看到第一肋巴骨和胸膜增厚。

如需得到進一步確認可向頸部拖動攝像頭,

由此可見神經呈持續性轉變并慢慢變化為肌間溝處臂叢的主要表現。

選用短軸平面圖內技術性病人頭偏重健側,

選用3.5cm~5cm長22G針頭從攝像頭兩側穿刺術,

指向臂叢方位,

并持續保持與攝像頭在一個平面圖,

使穿刺器自始至終曝露在超聲波圖象當中,

針頭深層不可以超出第一肋水準。

針頭貼近神經表層時注射小量局部麻醉藥,

藥水包囊神經外擴散即說明針頭的部位適當,

再次注射剩下藥品,

不然需轉換針頭部位,

藥水緊緊圍繞神經外擴散就可以,

總劑量15ml~20Ml。

三、頸部下徑路臂叢神經阻礙

挑選頻率在6MHz~13MHz的高頻率線形超聲探頭,

選用短軸平面圖內技術性。

置病人于平躺位,

頭轉為另一側,

攝像頭一端在頸部圓心兩側1cm~2cm處的頸部下位置,

另一端向足側,

盡可能把攝像頭和腋動脈豎直。

最先尋找腋動脈和腋靜脈,

三束臂叢神經緊緊圍繞著腋動脈,

分別是兩側束、后束和正中間束。

在神經的淺部由此可見胸大肌和胸小肌,

在深層次可看到胸膜腔。

穿刺器可從攝像頭頭側入針。

四、腋下徑路臂叢阻礙

挑選頻率在6MHz~13MHz的高頻率線形超聲探頭,

選用短軸平面圖內技術性。

置病人于平躺位,

需要阻礙側上肢外旋或呈行禮狀,

在胸大肌和肱二頭肌相接處,

將超聲探頭短軸與腋動靜脈和臂叢神經豎直交叉置放。

在超聲波圖象上最先找尋腋動脈,

腋動脈正圓形或橢圓型,

有顯著的心搏。

在腋動脈內上邊有有腋靜脈,

充壓攝像頭,

使腋靜脈合閉。

在腋動脈周邊由此可見臂叢神經束,

神經束在圖象上主要表現為由大小不一的小圓圈,

小圓圈正中間低回聲區、頸靜脈高回音區。

以腋動脈為管理中心,

各束神經遍布大致可分成外上邊的正中神經,

正下方的橈神經和里側的尺神經。

在腋動脈兩側偏正下方稍遠方還可看到月牙形或梭形的高回音構造,

此為肌皮神經。

從攝像頭兩側入針,

調節入針方位和針頭部位,各自阻礙這四個神經。每一個神經應用5ml~10Ml局部麻醉藥。

調節入針方位和針頭部位,各自阻礙這四個神經。每一個神經應用5ml~10Ml局部麻醉藥。